Иппопатия, или одержимость лошадьми

|

Лев Исаакович Сигал - политический журналист, по ообразованию историк и юрист, корреспондент отдела политики газеты "Коммерсантъ" (1989-1992), обозреватель отдела политики еженедельника "Общая газета" (1995-1998), шеф-редактор и обозреватель сетевого издания "АПН"(1999-2004), обозреватель отдела экономики "МК" (2001), свидетель, участник и комментатор политических событий, происходивших в нашей стране в 80-е, 90-е, нулевые годы и позднее, фактический очевидец истории нашей страны "из первых рук", автор книги "Марина Морозова. Повесть о несгибаемом лисёнке." М.: Летний сад, 2023., которая помимо трогательной истории любви двух неординарных людей содержит интереснейшие исторические факты о нашей действительности и могла бы стать основой учебника истории современной России.

Подробнее ==>

|

|

Мне однажды довелось смотреть короткометражный художественный фильм, в котором главную героиню, молодую и весьма жеманную барышню, её воздыхатель, увлечённый конник, привёл на конюшню. Она же стала проводить пальцами по прутьям денника, морщась со словами: «Какая же у вас тут грязь!»

Её безнадёжный воздыхатель-романтик был типичным представителем той породы людей,

охваченных тем, что я решил назвать неологизмом «иппопатия», образовав его слиянием

двух древнегреческих слов: hyppos («конь») и pathos («страсть»).

При этом мой личный опыт свидетельствует,

что этому чувству обычно женщины подвержены значительно чаще,

чем мужчины. Но, как говорили древние римляне, exceptio confirmat regulam

(«исключение подтверждает правило» - лат.).

Сценарист этого фильма решил изобразить в нём не совсем типичное отношение к лошадям

своих персонажей.

В целом женщины немного больше, чем мужчины любят заводить домашних питомцев и

ухаживать за ними. Что касается конников любительского уровня, то среди них чаще всего

встречаются отроковицы, а представитель сильного пола в этой среде

avis rara («редкая птица» - лат.)

Правда, в конном спорте высоких достижений всё-таки явно присутствует

тенденция к некоторому сглаживанию столь явных гендерных диспропорций.

Я долго думал, что стоило бы мне здесь написать. Сам я, увы, не отношусь к этой уникальной людской категории, к которой относилась моя преждевременно ушедшая из жизни жена, Марина Морозова (17 мая 1963 г. – 17 июля 2019 г.).

|

Марина Валентиновна Морозова - советский и российский общественный деятель, правозащитница, переводчица, литературный редактор. В юности - участница движения хиппи, в дальнейшем - активная участница политических событий, акций, антивоенных пикетов, шествий, митингов и других общественных мероприятий, дважды защитница Белого дома, убежденная защитница обездоленных, член инициативной группы "Мемориал", с 2000 года член РРП.

Помимо общественной деятельности, жизнь Марины Морозовой неразрывно связана с лошадьми и конным спортом, а первые шаги в этой области она делала в ШВЕ при ЦМИ.

Подробнее о Марине Морозовой ==>

|

|

Едва мы с ней стали по-настоящему близкими людьми в июне 1988 года, как буквально в следующий выходной она меня привела в Школу верховой езды при Центральном московском ипподроме (ШВЕ при ЦМИ) и записала в группу для начинающих тренера по конному спорту Ирины Юрьевны Орловой, у которой уже много лет занималась сама, соответственно, в группе для "продолжающих".

Пол и возраст резко выделяли меня, «зелёного» и неуклюжего бородатого парня, которому вскоре исполнилось 24 года, на фоне прочих участниц группы, девочек-подростков, уже отзанимавшихся у Ирины Юрьевны несколько месяцев и кое-чему научившихся.

После теоретического занятия, во время которого мне объяснили,

как правильно седлать лошадь (а тогда любой «прокатчик» был обязан,

узнав у руководителя занятия кличку той лошади, на которой ему предстоит часовое занятие,

взять в комнате для хранения амуниции седло с уздечкой и отправиться в денник,

где стоит его лошадь, поседлать её и вывести на манеж или на плац), как на неё садиться,

а также прочие правила техники безопасности. После этого мне выдали небольшой листок бумаги,

который все там называли «теорией».

Лев Сигал на 25-летии жеребца по кличке Босс,

принадлежавшего Марине Боне

Лев Сигал на 25-летии жеребца по кличке Босс,

принадлежавшего Марине Боне

|

|

Затем было часовое практическое занятие для начинающих,

где всю смену Ирина Юрьевна учила делать основные манёвры на шагу.

Я получил тогда кобылу по кличке Сабина. Мне запомнилось её имя, поскольку оно было

как бы взято из словаря античности, а я за два года до этого окончил истфак МГУ,

где специализировался на кафедре истории древнего мира, причём ещё примерно лет

с девяти древнеримская история стала моей главной страстью.

Но мне этого часа показалось мало, и я поинтересовался у Марины, нельзя ли продлить моё обучение ещё на следующий час. Она меня записала на следующее занятие к другому тренеру – голосистому мужику с характерной фамилией Певцов. Когда, согласно расписанию, манеж перешёл в ведение Анатолия Ивановича Певцова, Марина уже поседлала свою лошадь и шагала верхом, а я захотел ей задать ещё какой-то вопрос на конную тему.

Марина Морозова

Марина Морозова

в возрасте 18 лет

|

|

И чтобы не кричать во весь голос ей из зрительного зала, я перемахнул через невысокий бортик и уверенно пошёл в центр манежа, где находилась Марина верхом рядом с ещё несколькими всадниками. Певцова моё поведение привело в состояние истерики. Он потребовал мою «теорию» и незамедлительно разорвал её в клочья.

Чуть позже Марина мне объяснила, что правилами техники безопасности это запрещено,

так как я мог напугать какую-то лошадь. Марина мне также сообщила,

что за Певцовым закрепилась слава неуравновешенного человека. И заодно, что он отец популярного советского артиста Дмитрия Певцова.

По идее, никто из тренеров ШВЕ после этого не имел права давать

мне лошадь. Но, к моему удивлению, мои занятия в группе Орловой продолжились,

как будто ничего не произошло. Я считаю, что меня спасла исключительно безупречная

репутация моей будущей жены, которой она располагала в ШВЕ.

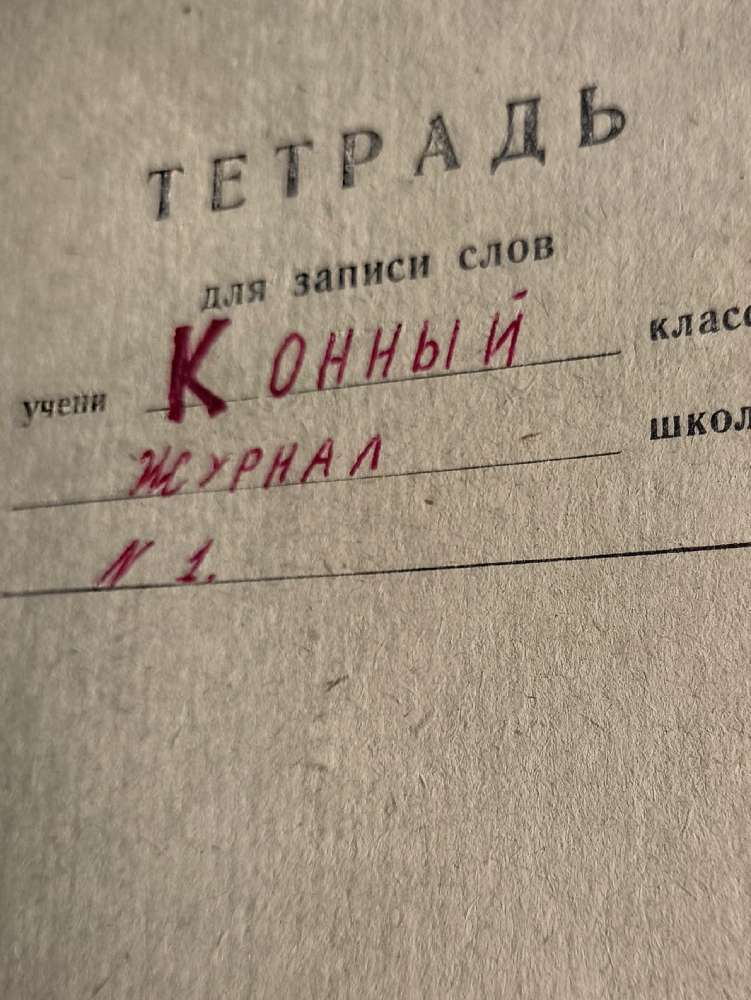

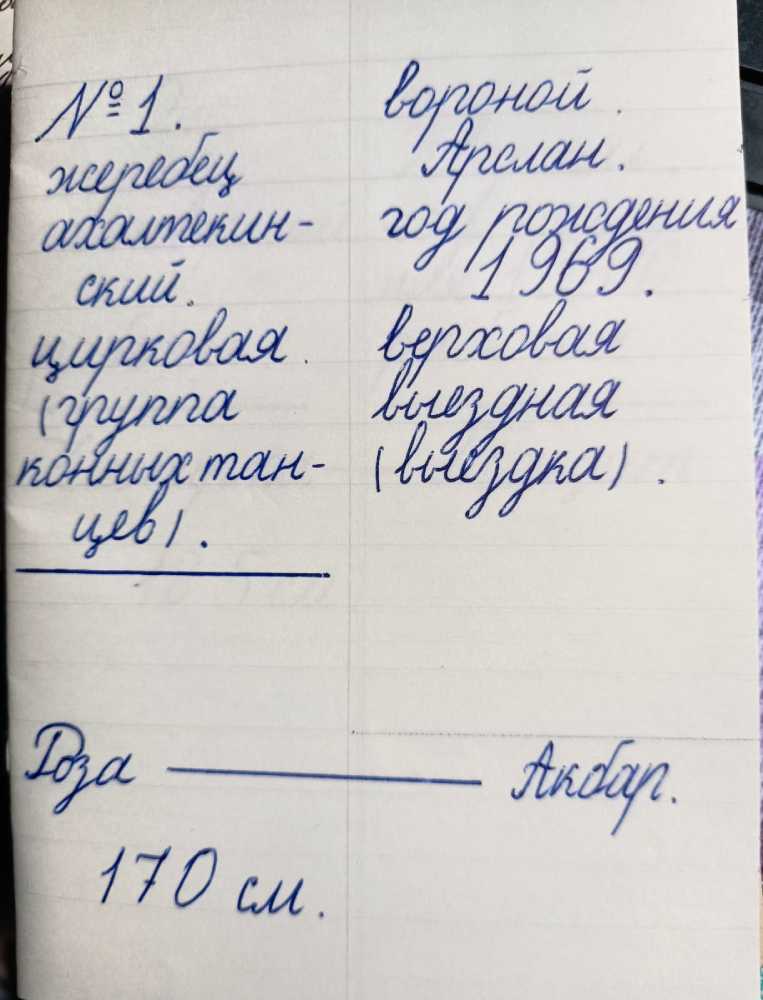

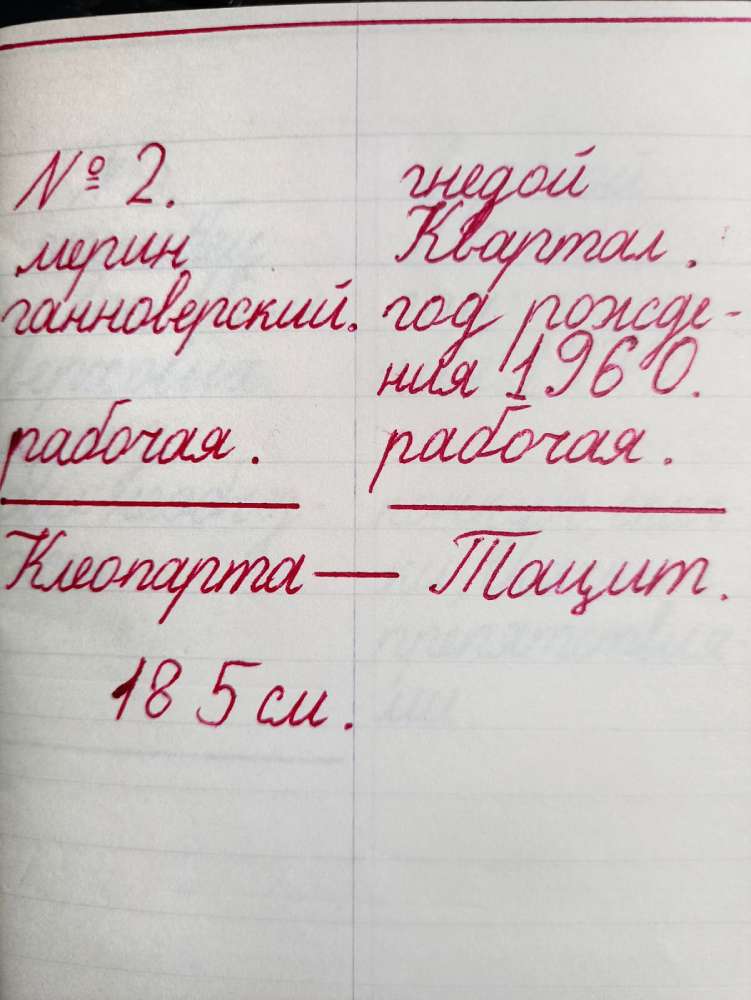

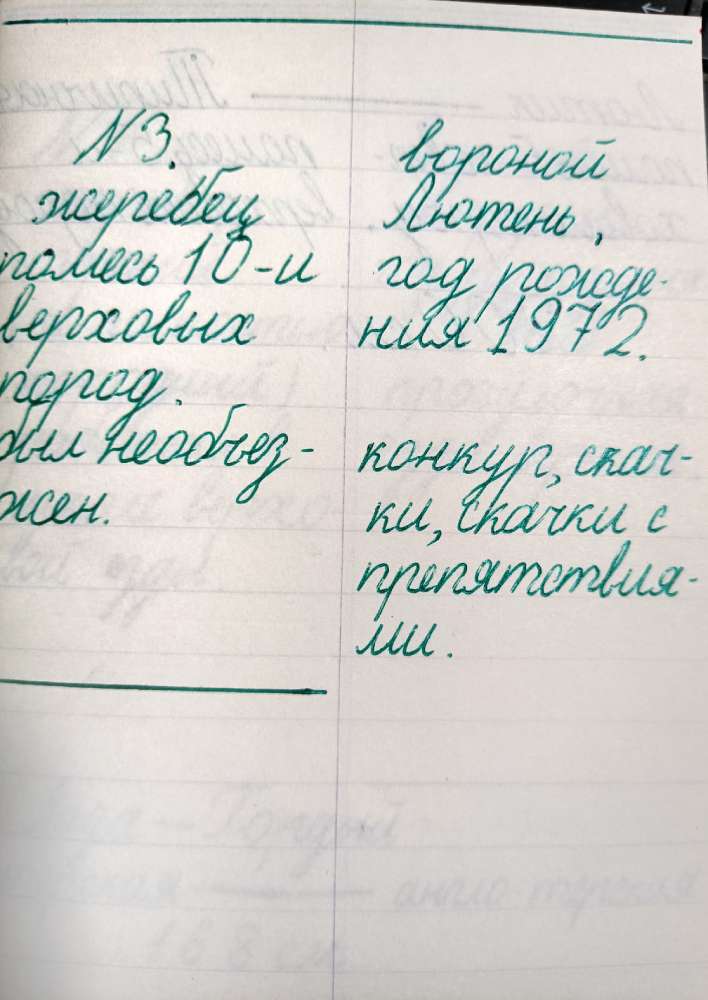

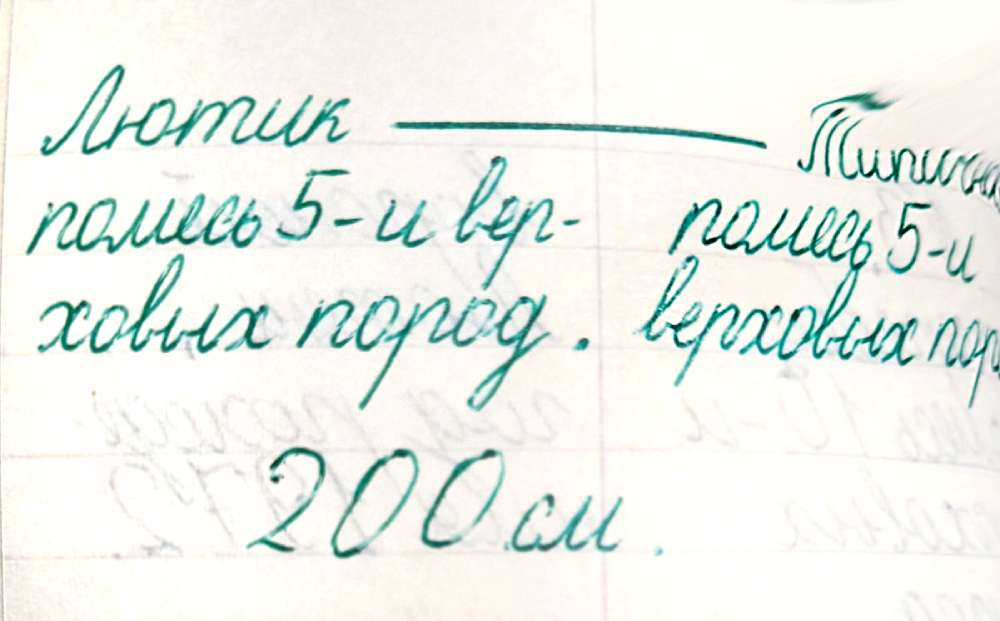

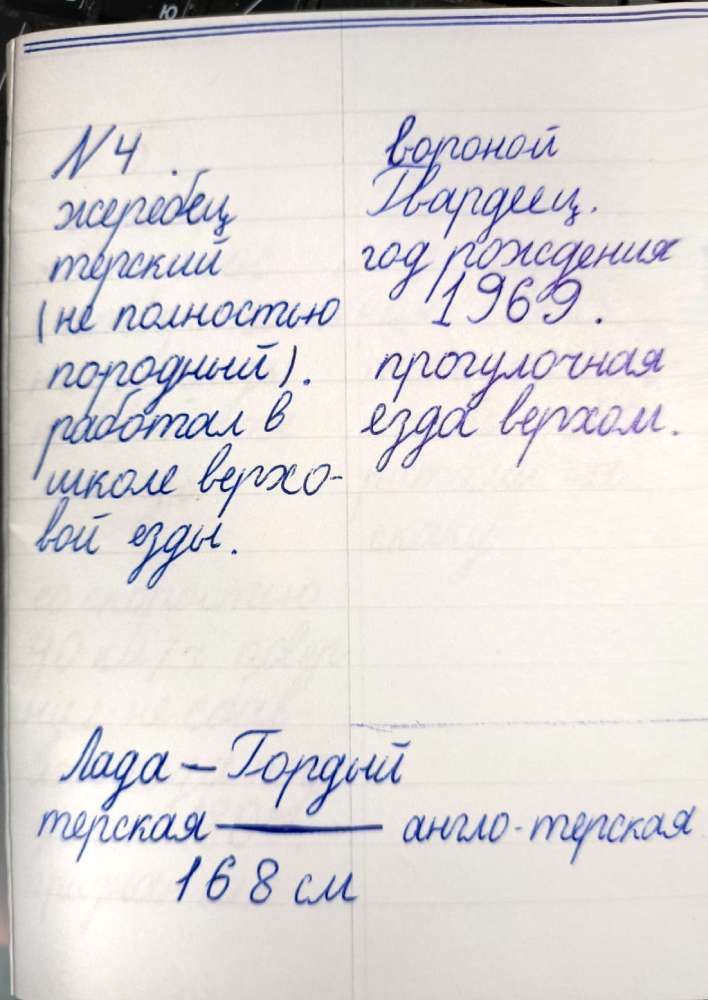

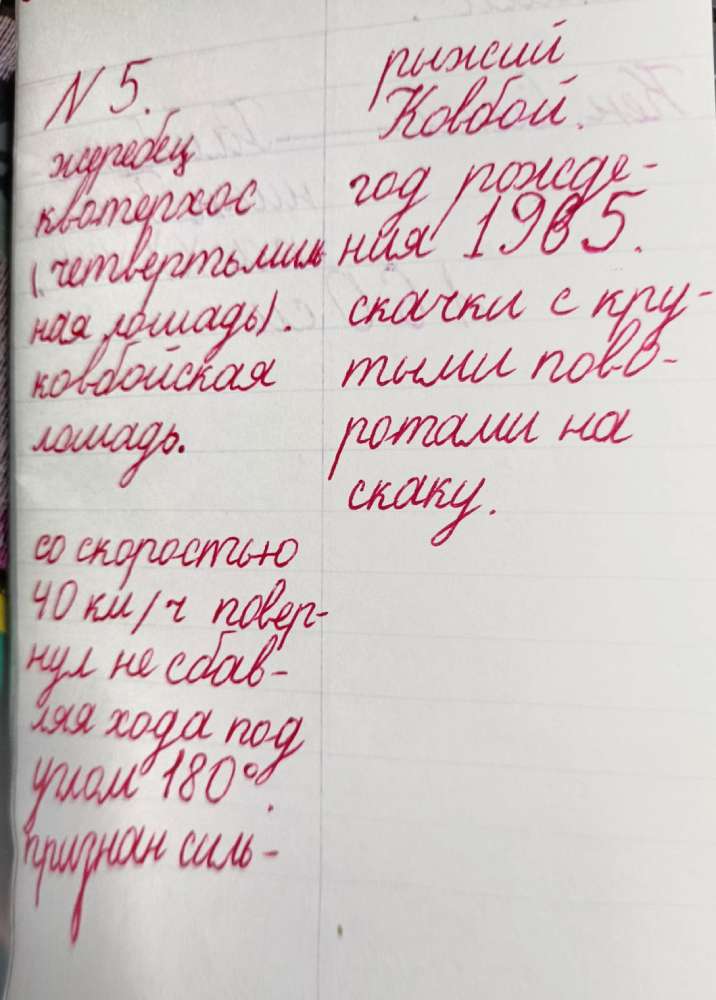

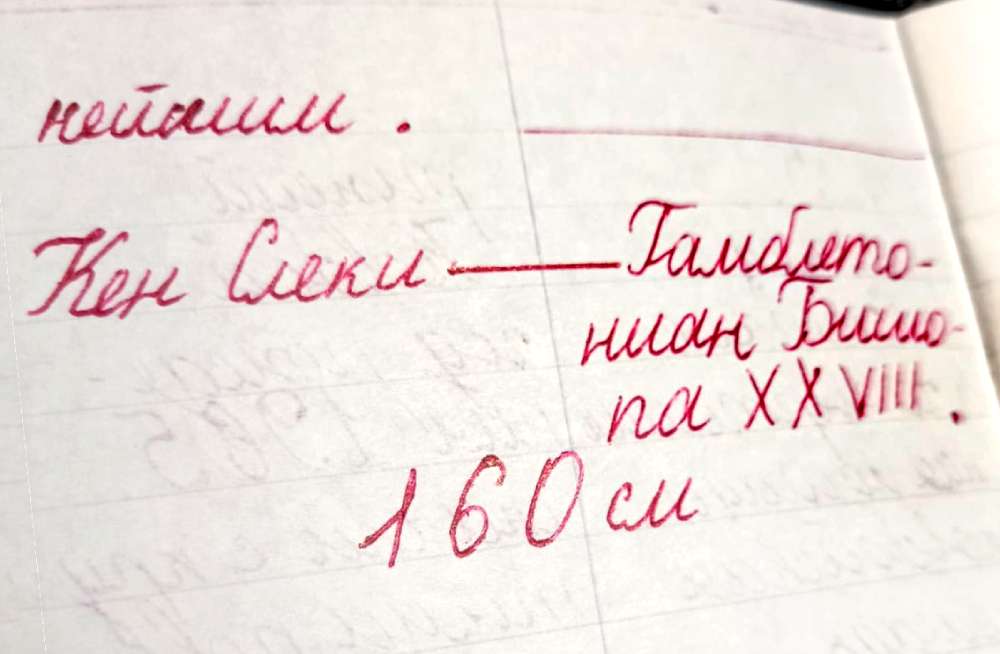

Детский "конный журнал" Марины Морозовой

о лошадях ШВЕ при ЦМИ

|

|

И вот теперь я хочу обстоятельно рассказать о Марине и её «иппопатии».

Марина неоднократно с гордостью вспоминала, что она впервые

села в седло ещё в шестилетнем возрасте, при этом обязательно добавляла, что,

по действовавшим тогда в СССР правилам, это разрешалось только с семи лет.

Но уже после её смерти я случайно наткнулся на подборку её дневниковых записей,

где под рассказом об этом событии её детской рукой была выведена дата:

«1972 год. 29/IX среда». Поскольку Марина родилась 17 мая 1963 года, стало быть,

ей тогда уже шёл десятый год. Привожу эту запись полностью:

«Сегодня мы с папой ходили на военный манеж. Там меня покатали на вороной лошади

по кличке Апа. Ездить очень здорово, а рысью страшно – очень трясёт.

Мне показали, как нужно держать повод. Его надо держать так, чтобы он был внутри ладони

и находился над мизинцем. Сначала неудобно, а потом берёшь его правильно незаметно для себя».

Возможно, она имела в виду другую свою детскую историю,

которая происходила с ней, когда её родители снимали на лето домик в подмосковной деревне.

Рядом с ними был пионерский лагерь, а в нём - столовая, откуда вывозили пищевые отходы

на телеге, в которую впрягали лошадь. Отвечавший за это работник разрешал Марине

кататься на этой лошади верхом. Правда, однажды она с этой лошади упала прямо

в местный пруд. Но это лишь мои воспоминания о том, что мне рассказывала жена.

Вернусь к основному повествованию, основанному, так сказать, на письменном источнике,

и полностью приведу также следующую дневниковую запись за этот год,

датированную «15/X пятница»: «Ходили с Таней (вероятно, одноклассницей) на манеж.

Долго упрашивали солдата. Всё-таки нас покатали и рысью, и шагом. Очень здорово!»

В обеих записях речь идёт о манеже для верховой езды, который находился

в шаговой доступности как от дома, где жила Марина,

так и от школы № 171, в которой она училась, в закрытом дворе здания Министерства

обороны СССР на Фрунзенской набережной, прозванного в народе «Пентагоном» из-за

его пятиугольной формы и по аналогии с министерством обороны США, которые и тогда,

как известно, были нашим главным стратегическим оппонентом.

Марина была в восторге, и на следующий, 1973 год начинает всерьёз

заниматься конным спортом в Школе верховой езды при Центральном московском ипподроме.

К этому году относятся две её дневниковые записи, каждая из которых представляет

собой мини-сочинение о конкретной лошади.

«Часть II. 1973 год. Школа верховой езды на ипподроме.

Арслан. Вороной Арслан рожд. в 1963 г. ахалтекинский. Арслан – замечательный конь.

Я ездила на нём 9 раз. Он очень ласковый, добрый. Хорошо ходит галопом.

Арслан очень умный и красивый. Его легко седлать. Хорошо слушается повода.

Очень гордый. Замечательный конь!

Когда я ездила на нём первый раз, он чуть не скинул меня, но всё равно

он очень хороший конь».

И второе детское признание в любви посвящено кобыле по кличке Бабочка.

«Бабочка. Рыжая Бабочка рожд. в 1950 г. Бабочка самая старая лошадь, но она очень резвая. Я ездила на ней 9 раз. Галопом она не ходит, но рысь у неё замечательная. Все ребята называют её просто «бабушкой». Очень милая лошадь!

Когда я ездила на ней первый раз, нам дали рысь без стремян, и я с неё упала».

Когда в июне 1988 года Марина и меня привела в ШВЕ, то про падения с лошади она мне говорила, что, согласно представлениям конников, прежде чем научишься ездить верхом, упадёшь 33 раза. И при этом говорила, что сама падала куда большее количество раз.

Более всех тренеров ШВЕ она уважала и боялась Татьяну Львовну Куликовскую, заслуженного тренера РСФСР по конному спорту.

Марина Морозова.

Марина Морозова.

Фото конца 80-х.

Быть может, кто-то вспомнит эту девушку?

|

|

Я помню Татьяну Львовну женщиной за 70, весёлой, улыбчивой и невысокого роста. Она была настолько ласкова по отношению к «прокатчикам», включая меня, что я всегда крайне недоумевал, как такое ангельское создание может внушать страх. Но, по словам Марины, так Татьяна Львовна себя вела только по отношению к тому безнадежному контингенту, кто не собирался по-настоящему выучиться верховой езде, а пришёл «покататься» в своё удовольствие.

Когда Татьяна Львовна замечала в ком-то спортивный потенциал, то становилась очень ироничной и даже несколько холодной (об этой стороне натуры Татьяны Львовны я сужу исключительно с Марининых слов).

В июне 1988 года, когда мои ухаживания за Мариной впервые завершились ночью, проведённой с ней в постели, она в ближайшие выходные привела меня в ШВЕ и похлопотала, чтобы тренер Ирина Юрьевна Орлова записала меня к себе в группу начинающих.

Марина Морозова.

Марина Морозова.

Фото c пропуска на ЦМИ,

начало 2000-х

|

|

Впервые я поднял коня в галоп только на пятом занятии, и это, по словам Марины, соответствовало среднестатистической норме.

Я сразу отметил, как глубоко в душу моей будущей жены проник вирус «иппопатии». Попав в любую компанию, она неизменно затевала разговор о лошадях и призывала всех записываться в ШВЕ.

По инициативе Марины мы сразу стали строить совместные планы на следующие летние каникулы

(1989 года): собрались в конный турпоход по горам ЧИАССР.

В предыдущем, 1987 году Марина была уже на этом маршруте, где познакомилась

с проводниками Кюри и Лечи (имя первого из них в переводе с чеченского означает «орёл»,

а второго – «сокол»).

Марина со своей мамой

Марина со своей мамой

в Мексике

Марина на морском побережье в Мексике

Марина на морском побережье в Мексике

на арендованной лошади

|

|

Летом они водили туристов, преимущественно москвичей и ленинградцев, верхом по горам Советского района Чечено-Ингушской АССР, а с началом учебного года возвращались к исполнению своих основных служебных обязанностей: оба работали школьными учителями в райцентре, горном посёлке Советское.

Мы прилетели в Грозный, расположенный, как известно, в равнинной части республики, где проживает большая часть её населения, и провели там несколько дней в номере одноимённой тургостиницы, ожидая остальных туристов, купивших путёвки. (Я, в принципе, часто слышал, что в Советском Союзе отказывались селить гостей в одном гостиничном номере, если они были разнополыми и в их паспортах не было отмечено, что они состоят в браке друг с другом, однако в жизни никогда с этим не сталкивался).

Тогда и в ЧИАССР уже проникли ветры перемен. В городе проходили пикеты чеченских националистов, по каким-то, непостижимым для нас, причинам недовольных политикой Доку Завгаева, незадолго перед тем занявшего должность первого секретаря Чечено-Ингушского республиканского обкома КПСС. Из чистого любопытства мы с Мариной подошли к одному из таких пикетов. Он проходил на улице Ленина, перед входом в Дом печати, где размещалась редакция главной республиканской газеты «Грозненский рабочий». Пикет был не особо многолюдным и исключительно мирным, но мне запомнилось растерянное лицо одной из сотрудниц редакции, которая вышла на улицу, заинтересовавшись требованиями пикетчиков, приехавших в столицу автономной республики из одного из её районов...

Лев Сигал в Приэльбрусье

27 декабря 2022 г. на 8-летнем мерине карачаевской породы по кличке Рыжик

Лев Сигал в Крыму в июне 2023 г., в КСК рядом с поселком Белая скала Белогорского района, на единственном мерине, которого там давали в прокат с галопом

Лев Сигал в Крыму в июне 2023 г., в КСК рядом с поселком Белая скала Белогорского района, на единственном мерине, которого там давали в прокат с галопом

|

|

Когда собралась вся наша группа, нас посадили в автобус и повезли в некое горное село (по-чеченски «юрт») Советского района ЧИАССР, где паслись кони, которых выделили для нашей туристической группы. Вскоре, 15 августа 1989 года, вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о возвращении району исторического названия Шатойский, а райцентру – село Шатой. Все местные жители давно этого ждали и шутили: «Там, где начинается Советский район, заканчивается Советская власть». Нам тогда эта шутка казалась больше воспоминанием про имамат Шамиля, но ход дальнейшего развития новейшей отечественной истории показал, что шутники были провидцами. Там нам предстояло распределить лошадей между собой и верхом тронуться в путь по Аргунскому ущелью.

Марина, как я уже писал, этот маршрут с

этими же проводниками, только в другой компании уже проходила в 1987 году. Она мне в Москве много рассказывала про предыдущее путешествие. Уже тогда горная Чечено-Ингушетия была овеяна легендами, а её титульные жители обладали в представлениях жителей советских мегаполисов неоднозначной репутацией. В поход же отправилась небольшая компания из пятерых молодых москвичек и двух ленинградок. Единственным мужчиной, не считая двух местных проводников, был москвич по имени Антон. Родители и друзья провожали их в Грозный почти как на войну и ужасно за них переживали.

В действительности, по рассказу Марины, чеченцы тогда почти забыли свой язык и веру отцов. Ей, как лингвисту по образованию, было забавно слышать, как они начинали беседу друг с другом по-чеченски, но с обильной примесью слов, заимствованных из русского («километр», «колхоз» и т. п.), по мере разговора в нём оказывалось всё больше русских глосс – вскоре оба собеседника переходили на русский.

Лев в детском возрасте

|

|

Тем не менее Марина купила учебник чеченского языка и пыталась его выучить, хотя бы в части команд, отдаваемых всадником ло¬шади. Отдельные чеченские глоссы (например, «алга» – «вперёд», «лат» – «стой», команда, которую произносят лошади, если она начинает двигаться вопреки воле всадника, или «баркола» – «спасибо» и т. д.) сидят до сих пор и в моей голове.

В горах женщина без головного убора и без сопровождения мужчины в принципе была неслыханным явлением. Поэтому, когда участницы похода въезжали в аул, проводники настоятельно просили их надеть косынки. Марина тоже как-то раз послушно надела косынку. Но проводник по имени Кюри посмотрел на неё в косынке и ска¬зал, что в таком виде она выглядит совсем кошмарно и пусть лучше выдаёт себя за джигита. Надо отметить, что Марина всегда носила довольно короткую стрижку, так что в вечерней темноте московских улиц порой случайные прохожие просили у неё закурить и, приняв её за парня, обращались к ней «командир».

Кроме того, адаты (так чеченцы называли свою традиционную систему родового права) не позволяли джигиту садиться на кобылу, только на жеребца или мерина. Соответственно, среди лошадей, которые там во¬зили туристов в походы, почти все были либо мерины, либо жеребцы. Единственную в нашем небольшом табуне кобылу, посадив на неё одну из туристок, поставили в смену непосредственно перед вьючным жеребцом, который вёз на себе имущество, предназначенное для совместного использования, чтобы он неотступно следовал за кобылой.

Лев Сигал и Марина Морозова

Лев Сигал и Марина Морозова

с друзьями в парке после

первомайского митинга

проведенного возле станции метро

"Улица 1905 года"

|

|

Если всадник на сельской дороге встречал любого путника, пусть даже незнакомого, то обязан был поздороваться, а если путник был пешим и старше возрастом, то при приветствии всадник обязан был спешиться и первым с ним поздороваться.

На привалах проводники много рассказывали про чеченские обычаи, и вот однажды, по словам Марины, один из них обратился к туристам с просьбой сообщить ему про наши русские обычаи. И тогда возникла неловкая пауза, так как москвичи и ленинградцы уже забыли традиции русского села.

Самое сильное впечатление на неё произвели чеченские мальчишки из горных аулов. Они довольно рано, по городским меркам, созревали и были удивительно прямодушны. Один мальчик постоянно за ней ходил и открыто предлагал «заняться с ним любовью», искренне недоумевая, почему она ему отказывала. Молодые люди постарше вели себя решительней. До сих пор с ужасом вспоминаю её рассказ о том, как в 1987 году какой-то тракторист, заглянувший к их походному костру, жутко напился водки (легендарный исламский «сухой закон» тогда в ЧИАССР никем не соблюдался), повздорил с москвичками, сел на свой трактор и стал ездить вокруг палаток, угрожая их снести... Слава богу, он не задел ни одной из палаток.

При мне в 1989 году никаких подобных инцидентов не происходило. Наоборот, чеченцы, населявшие горные аулы, лишь приятно поражали нас обоих, прежде всего своим восточным гостеприимством. Однажды, пока мы ехали верхом по безлюдным лесистым горам Шатойского района, разразился сильный дождь, который изрядно намочил не только нас самих, но и наши скатанные палатки, рюкзаки с личными вещами и едой. Вечерело и холодало, мы начинали мёрзнуть, но невозможно было остановиться на ночной привал и разжечь костёр на опушке, поскольку из-за дождя в лесу промок хворост. Палатки разбивать тоже представлялось довольно непростым делом, к тому же они отсырели настолько, что сон в них не сулил никакой радости. И тогда проводник по имени Лечи повёл нас к избушке своего знакомого лесника по имени Ваха.

Этот Ваха поразил нас своим квазиславянским фенотипом, ловкостью при работе с топором, а особенно – широким гостеприимством. Он пригласил всех в свой дом, рассадил вокруг стола, дал согреться и немного обсохнуть, а также досыта накормил свежеиспечённым домашним хлебом. Одна из девушек поинтересовалась, откуда у него такие запасы свежеиспечённого хлеба, который надо задолго закладывать в печь. Он ответил, что поскольку живёт на лесной дороге,

то гости у него бывают постоянно и его жена всё время печёт хлеб в расчёте на гостей (кстати, жена ни разу не показалась нам на глаза).

Я в тот вечер обратил внимание, что Марина уж очень мёрзла и стучала зубами, но решительно отказывалась от моих предложений переодеться в сухое, надеть мой тёплый свитер и т. п.

Это совместное пребывание в походе необычайно сблизило нас. Мы, естественно, жили вдвоём в одной палатке и всем говорили, что мы муж и жена. При этом я возложил на Марину нечто вроде обязанностей завхоза. Например, когда вечером темнело и холодало, мы останавливались на привал, разбивали палатки, разжигали костёр, готовили ужин и планировали его неторопливо поедать у костра, мне зачастую требовалось срочно хотя бы слегка утеплиться до того, как разгорится костёр. И я просил Марину отыскать в моём рюкзаке тренировочные штаны или что-то подобное.

Кстати, где бы мы ни останавливались на ночь, если рядом было село или аул, то несколько мужчин из него обязательно подходили знакомиться, а то и присоединиться к костру. Помнится, всякий ужин у костра постепенно перетекал в длинные ночные посиделки с разговорами, непременным выпиванием водки из больших металлических кружек и, возможно, пением под гитару. Даже Марина пересиливала себя и пила водку. Мне тоже, кстати, водка давалась с трудом. Но однажды после тоста, произнесённого проводником, в котором упоминался Аллах, я особенно лихо выпил «за Аллаха».

Постепенно усталые, пьяные и сонные туристы расходились по палаткам. Я тоже никогда до конца не выдерживал – уходил в нашу палатку спать, а Марина, давно приучившая себя к бессонным ночам, уходила последней, всегда внимательно выслушивая своих собеседников, простодушных сельских парней, и охотно поддерживая любую беседу. Я был за неё абсолютно спокоен. Рассказывали, что и после того, как чеченцам и ингушам в 1957 году разрешили вернуться в родные края, им до самого последнего времени не разрешали селиться в горах, а только на равнинной части Чечни и Ингушетии.

В первую же ночь, проведённую в походе, в сотне-другой метров от нашего костра оказался костёр местных джигитов, которые что-то отмечали пикником – жарили шашлык и пили водку. Нас они тоже щедро угощали бараньим шашлыком и водкой, но вели себя даже во хмелю строго в рамках приличий. Помнится, я присоединился на какое-то время к их костру, напился и стал лихо отплясывать лезгинку прямо в тех сапогах, которые я взял с собой для верховой езды. Это были старые солдатские сапоги моего отца, офицера Советской армии, которые были мне маловаты (у папы стопа была чуть короче моей). Натёр жуткие мозоли, и от этого обе ступни у меня болели почти до конца похода.

Другим мои ярчайшим впечатлением в походе стал момент, когда мы всей сменой зашли в горную реку Аргун так, что вода доставала лошадям до живота, подтянули ноги со стременами вверх, чтобы вода не заливалась в голенища сапог, и некоторое время ехали вдоль речного русла. Тогда я понял неоспоримое преимущество конных партизан не только перед пешими, но и перед оснащёнными моторами. Обе эти категории оставляют после себя следы на земле. И только партизан-конник может проехать по дну горной речки, не оставляя за собой видимых следов. Недаром в дальнейшем Шатойский район прославился как одно из мощнейших боевых гнёзд Ичкерии!

Кони там у нас были в основном довольно тощие, породы «местной неулучшенной». Самых лихих жеребцов себе, естественно, взяли проводники. Но Марина тоже выбрала себе коня довольно норовистого, как выразился Лечи, «тугоуздого», по кличке Азамат (что в переводе с чеченского означает «молодец»). Вероятно, даже проводники с ним не справлялись в полной мере. Но Марина исполнилась спортивного азарта и постепенно укротила коня, главным образом угощая сахаром-рафинадом, которого сельский конь никогда ранее не вкушал. Так проводники и Марина скакали впереди всей смены, иногда состязаясь друг с другом.

Я тогда был ещё начинающим всадником, мой «конный стаж» на тот момент составлял около года, но все прочие участники нашей «экспедиции» и вовсе впервые сели в седло именно в этом походе. Соответственно, нам достались тощие мерины, выращенные на подножном корму. Останавливаясь на ночлег, мы лошадей рассёдлывали и отпускали пастись на лугу. А поутру, перед тем, как продолжить следование по маршруту, их надо было отыскать, пригнать, почистить и поседлать. Разумеется, их разыскать и отловить можно было только верхом на коне, для чего использовали лошадей относительно лучше обученных, но не лучше откормленных. Без седла ездить рысью на такой лошади для меня означало нестерпимую боль, но с ней неизбежно приходилось мириться, пока не пригоню всех лошадей с выпаса.

Ну, а в седле на маршруте, когда смену пускали рысью или галопом, мне было порой обидно, что моя лошадь значительно отставала от первых трёх коней, проводников и Марины, бежавших далеко впереди. Так что я нещадно барабанил по тощим бокам своего вконец запыхавшегося мерина и стегал его прутом. Однажды Марина

подъехала ко мне на выручку и, увидев происходящее, вынесла мне смертельно обидный приговор: «Никогда ты не станешь лошадником, потому что не любишь лошадь».

С другой стороны, именно личностное отношение к каждой лошади как к живому существу вроде домашнего питомца и не позволило ей сделать карьеру в конном спорте. Ведь он, как и всякий спорт высоких достижений, требует от конника отношения к лошади скорее как к спортивному снаряду. В результате Марина не продвинулась в конном спорте дальше третьего разряда, тогда как её близкие подруги и даже ученицы в конном деле продвинулись формально куда дальше, получив звания кандидатов в мастера спорта и т. п. А ведь, говоря объективно, она не хуже, если не лучше, них разбиралась в лошадях и умела ездить верхом...

И ещё её объективно подводило здоровье.

Однажды, когда проводник Лечи повёл нас, московских и ленин¬градских туристов, на очень крутую горную вершину, он велел нам спешиться и повести коней вверх в поводу, идя сам первым. Вот тогда-то я впервые и понял, что у Марины очень слабое сердце. Ей было безумно трудно подниматься на крутую гору. Выручала лишь впереди идущая лошадь, за хвост которой полагалось крепко держаться.

Теперь я понимаю, какой исполинской силы воли была моя жена, сколько самообладания ей всю жизнь требовалось, чтобы все, буквально все окружающие полагали, что у неё всё comme il faut («всё в порядке» – фр.) и никто посторонний ни в коем случае не догадался, что у неё далеко не всё в порядке.

К началу ноября следующего 1990 года я взял отпуск в редакции газеты «Коммерсантъ», и мы с Мариной, собрав походные рюкзаки, поехали прямо в аэропорт Внуково, чтобы там купить билеты на ближайший рейс в Ашхабад, столицу Туркменской ССР, а, прилетев туда, раздобыть путёвки в конный поход по горам Копетдаг, недалеко от советско-иранской границы. Но вот, как назло, стоим мы, навьюченные походными рюкзаками, но не видим на табло ни одного свободного места в самолётах, вылетавших в ближайшие сутки в Ашхабад.

Зато масса свободных мест

на ближайшие рейсы в Сочи. Не возвращаться же с такой тяжестью домой! И вот мы спонтанно решили: пусть будет хоть Сочи! (Напомню читателям песню Высоцкого «Который раз лечу Москва – Одесса» и её финальные слова: «И я лечу туда, где принимают»).

Купили в кассе билеты на сочинский рейс и полетели туда.

В ноябре 1991 года мы с Мариной решили, пусть со второй попыт¬ки, но исполнить свой план конного похода в Туркмению. На этот раз мы заранее забронировали авиабилеты в Ашхабад, купили путёвки в Москве и благополучно приземлились в столице ещё Туркменской ССР в её последние дни существования в составе СССР.

Поселились в тургостинице Ашхабада. До сих пор вспоминаю, что в нашем гостиничном номере водилось несколько мышей. Это обстоятельство нас ничуть не смущало. Наоборот: мы вечером специально для них выложили хлебные крошки на столе, а сами тихонько легли на кровать и укрылись одеялом почти с головой так, чтобы можно было смотреть на крохотных зверьков и не спугнуть их.

Утром 7 ноября по радио транслировали традиционное праздничное поздравление жителей республики с 74-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции президента Туркменской ССР, 1-го секретаря ЦК КП республики и члена Политбюро ЦК КПСС Сапармурата Ниязова, который в дальнейшем стал первым президентом независимой Туркмении и длительное время занимал эту должность, получив почётное прозвище «Туркменбаши». Из этой речи ничего в моей памяти не сохранилось, обычные традиционные советские заклинания. Я вышел к газетному киоску и накупил местной прессы. Вся она тоже была усреднённо советской и провинциальной.

Наутро администратор гостиницы нам сказала, что прилетело слишком мало туристов, в связи с чем нам, возможно, заменят конный поход, например, поездкой в Фирюзу (небольшой курортный посёлок в горах Копетдага у советско-иранской границы) ... Это известие погрузило Марину в глубочайшее уныние: зачем было лететь на край страны, если нельзя будет сесть на лошадь!

В таком унылом настроении мы стали осматривать город. Он был довольно чистым, аккуратным, тихим и внушал приезжим московским туристам уверенность в полной безопасности, что совсем не было характерно даже для советских курортов эпохи «застоя». Несомненно, существенным образом это чувство безопасности усиливалось присутствием в городе в праздник несметного количества милиционеров.

Местные жители, узнавая, что мы прилетели из Москвы, выражали нам горячее сочувствие. Дело в том, что в октябре 1991 года состоялся V съезд народных депутатов РСФСР, который принял программу экономических реформ, подготовленную и представленную Советом Министров РСФСР и поддержанную президентом РСФСР Борисом Ельциным. Эта программа предусматривала, в частности, либерализацию цен со 2 января 1992 года. В РСФСР возник бешеный покупательский ажиотаж. Все торопились сметать с прилавков всё, пока цены не подскочили. Все жители союзных республик с ужасом смотрели телерепортажи о безумных московских очередях за самым необходимым и искреннее нас жалели. Хотя я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что тележурналисты несколько сгущали краски, что и требует их профессия.

А ещё меня поразили местные «извозчики», то есть владельцы легковушек, неофициально подрабатывавшие извозом вместо такси. Ориентируясь на московские привычки, я дважды ловил такое «так¬си» и оба раза по окончании поездки пытался вручить «таксисту» десятирублёвую купюру. Но оба раза такая, в их представлении, заоблачная плата с гневом отвергалась. Дословно они восклицали: «Я шакал что ли?!» И говорили, что за эту поездку рубль – красная цена.

Мы съездили на местную праздничную ярмарку на территории ипподрома, где я купил себе тельпек – огромную пушистую баранью шапку, традиционный головной убор тамошних чабанов. При этом они её носят круглый год, поскольку она эффективно защищает не только от холода, но и от летнего зноя. Мне эта шапка настолько понравилась, что потом я каждую зиму в Москве носил только её, пока не износил совсем.

Этот тельпек, между прочим, не раз играл потом со мной в Москве злую шутку. В нём я со своей бородой был очень похож на абрека, а в Москве начала 90-х резко усилились антикавказские настроения, в особенности во время Первой чеченской войны (11 декабря 1994

года – 31 августа 1996 года). Так что милиционеры в метро постоянно меня останавливали и требовали предъявить паспорт.

К счастью, в гостинице нам сказали, что всё-таки принято решение выступить в конный поход. И спустя непродолжительное время нас привезли к тамошнему горному хребту под названием Копетдаг, совсем недалеко от столицы Туркмении и буквально рядом с советско-иранской границей. В этом походе я впервые в жизни увидел своими глазами всамделишную заграницу. Мы, разумеется, саму границу не пересекали, но как-то раз, когда мы ехали по острию хребта, проводник показал рукой в сторону, где была местность, визуально ничуть неотличимая от той, по которой мы двигались верхом, и сказал, что там находится Иран.

Аргунское ущелье ЧИАССР тоже граничит с территорией Грузии. Но в 1989 году это была ещё административная граница внутри СССР, а тут за горами буквально то, что чуть позже стали называть «дальним зарубежьем». То есть не то чтобы за горами. Само нагорье Копетдаг и служит межгосударственной границей.

Вообще говоря, в целом горы там совсем не такие, как на Кавказе. Они значительно ниже и, как правило, совершенно голые. Между ними значительные предгорные полупустынные пространства. Но при этом Копетдаг, в отличие даже от горных районов Чечни, куда менее благоприятен для жизни людей. Встречались нам там главным образом охотники, зача¬стую совершенно нетрезвые, а дичь на глаза не попадалась совсем. Помнится, приезжала к нашему костру небольшая компания местных охотников, один из которых, дородный мужик, практически заставлял всю мужскую часть нашей группы (там тоже не без патриархального сексизма) палить в воздух из его охотничьего ружья. Пришлось два выстрела сделать и мне – отвертеться было совсем невозможно. Радости от процесса стрельбы я не испытал ни малейшей. Помню, что у ружья была жуткая отдача и оно производило много шума.

Нашего проводника звали Лёша, он был этническим русским. Так что мы несколько меньше, чем в Чечне, насладились местным колоритом, хотя Туркмения и была союзной республикой СССР, а не автономной республикой в составе РСФСР, как Чечено-Ингушетия.

Несмотря на то что Туркмения – родина коней легендарной ахалтекинской породы (во всём мире существует только две чистокровные породы, ахалтекинская и арабская), в поход залётным московским туристам, конечно, не доверили ни одного ахалтекинца, все наши кони принадлежали, как и в Чечне, к «местной неулучшенной породе». Однако в последний день похода, когда мы вышли на практически равнинную местность, то до вечера очень часто пускали коней в галоп и к вечеру прибыли на большой конезавод, где выращивают ахалтекинцев. Там у нас состоялась экскурсия. Конечно, я не в первый раз видел лошадей этой породы, некоторое их количество имелось и в Москве на Центральном ипподроме, но меня до глубины души поразили исполинские размеры старых жеребцов-производителей.

С наступлением капитализма в нашей стране конный прокат в манеже Школы верховой езды

(ШВЕ) при Центральном московском ипподроме проходил уже под вывеской частной конторы,

которая сперва почему-то называлась «Скорпион», а потом получила красивое, но,

в сущности, совершенно дурацкое имя – «Жемчужина Швейцарии». Этой конторе были присущи

все комические черты ранней стадии капитализма. Марина туда устроилась работать конюхом

(как когда-то в юности – в Московский зоопарк) и, хотя зарплата была, мягко говоря,

скромной (да и ту им начальство систематически задерживало, ничем не рискуя,

так как действовавшим тогда ещё советским КЗоТом

за это не было предусмотрено никаких санкций),

провела там самые счастливые в профессиональном отношении годы.

При этом уже в марте 1994 года она блестяще сдала экстерном экзамен на курсах ВНИИ

коневодства и получила «корочку» инструктора по конному спорту.

Практическая езда ей далась легко, а теорию пришлось учить, повторяя про себя

латинские названия всех лошадиных мышц, знанием латыни Марина привела экзаменаторов

в неописуемый восторг. Так что у неё появилось формальное право обучать желающих

верховой езде, а не только чистить лошадок и отбивать денники.

Но она этим правом не воспользовалась. Дружила с «девчонками» (своими коллегами-конюхами),

пила с ними чай, отмечала там дни рождения, как свои, и так и других конюхов,

болтала, главным образом – про разных лошадей.

Больше всего из «подшефных» лошадей она прикипела душой к серому англо-кабардинскому

жеребцу 1989 года рождения по кличке «Гардероб». И когда его собрались продавать,

она очень сильно захотела его купить. Но наш с ней тогдашний уровень экономического

благосостояния позволял об этом только мечтать. Уже в начале 1994 года Гардероба продали

на аукционе, и покупатель его увёз к себе в Австрию.

Табличка с денника, которую Марина оставила себе на память,

когда Гардероба продали

Табличка с денника, которую Марина оставила себе на память,

когда Гардероба продали

|

|

Марина ужасно переживала и потом долгие годы мечтала этого жеребца отыскать и выкупить.

Всякий раз, когда в комнате конюхов за «рюмкой чая» вспоминали коня Гардероба,

Марина не могла сдержать слёз. С этой её мечтой мы стали покупать акции МММ,

но это уже другая история.

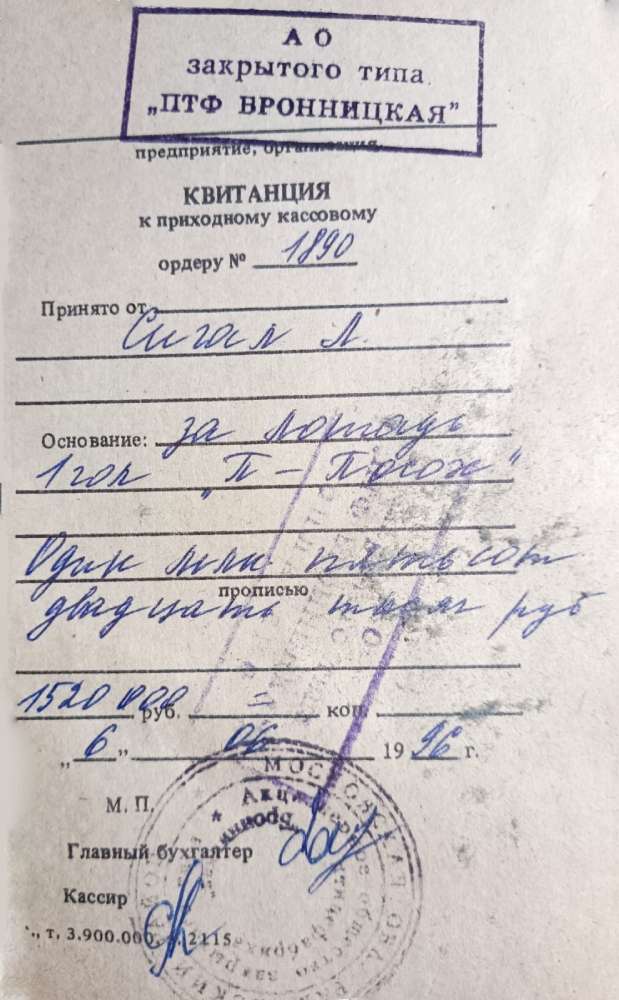

Чек на покупку коня по кличке Последний Посох

Чек на покупку коня по кличке Последний Посох

|

|

В начале июня 1996 года Марина узнала, что на подмосковной птицефабрике «Бронницкая» решили распродать своих коней по «мясной» цене, то есть, на вес, что мы с ней уже тогда могли себе позволить. Наняв коневозку в ЦМИ, мы с Мариной 6 июня приехали на эту птицефабрику и купили себе первого в жизни шестилетнего жеребца – тракененской породы, тёмно-гнедой масти по кличке «Последний Посох». Он весил около 400 килограмм и обошёлся нам в миллион пятьсот двадцать тысяч рублей, что по тогдашнему курсу соответствовало 300 долларам США (тогда ещё в нашей стране доллар США служил предпочтительной счётной единицей, особенно в отношении крупных покупок, хотя расплачивались обычно всё-таки рублями).

Он, по словам Марины, был уже заезжен, но не подъезжен. Иными словами, Марине ещё предстояло многому его научить. Мы договорились об аренде для него денника в КСК «Зенит», у станции метро «Шоссе Энтузиастов». Аренда денника вместе с покупкой корма и оплатой работы конюха обходилась нам ежемесячно примерно в ту же сумму, за которую мы его купили. Чтобы её «отбить», я стал давать объявления о частном конном прокате в газету бесплатных объявлений «Из рук в руки». Так у Марины стали появляться свои ученицы. Но у нас с ней напрочь отсутствовала предпринимательская жилка. И даже на пике её частных уроков верховой езды, полученные доходы позволяли нам окупать лишь половину расходов на аренду денника.

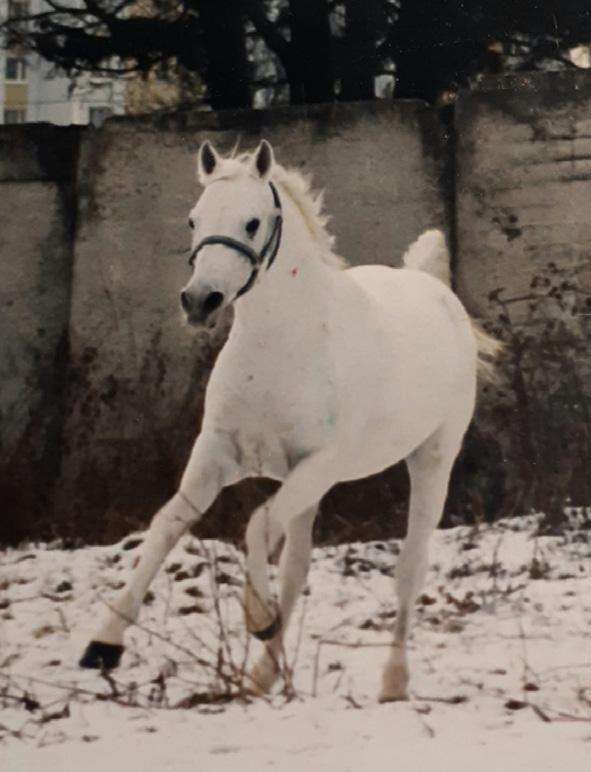

Тракененский жеребец по кличке Последний Посох

|

|

Однажды со мной в «Зените» приключилась история.

На дворе стояла середина октября 1996 года и дождливый осенний сезон в Москве уже вступил в свои права. Я тогда работал обозревателем отдела политики в редакции еженедельника «Общая газета». В этот день мне Григорий Явлинский должен был дать интервью в 15 часов в своём кабинете руководителя фракции «Яблоко» в Госдуме ФС РФ. А перед этим интервью я, приодевшись в парадный костюм, решил заглянуть часа на два-три в «Зенит». Там я встретил Марину, и она мне сообщила, что ей предстоит провести на Последнем Посохе первое занятие с новой ученицей, а перед этим она меня попросила немного «отработать мелкого» (как она вскоре стала звать нашу лошадь), чтобы он выпустил пар и уже не пытался высадить начинающую всадницу (особенностью нашего жеребца была склонность подбивать всадника спиной).

Поскольку я не взял с собой никакой специальной одежды для верховой езды, мне оставалось лишь усесться в седло в парадном костюме. Однако на рыси Последний Посох вдруг чего-то испугался, подбил-таки меня спиной и высадил. Я твёрдо усвоил завет Марины: ни при каких обстоятельствах не бросать повод. И даже, упав с коня лицом в лужу на плацу, не выпускал из рук повод. Несколько минут обезумевший жеребец меня волочил по грязи и лужам плаца, а потом порвал уздечку и ускакал в сторону конюшни. Я встал на ноги с обрывком уздечки в руке и обнаружил, что мой внешний вид совершенно не соответствовал базовым требования для нахождения в общественном месте, а тем более в парламенте: одежда и лицо были в мокрой грязи и отчасти даже в крови.

Марина ко мне подбежала в сильно волнении: с одной стороны, приближалось время

её условленной встречи с ученицей у входа в «Зенит», а с другой – надо было срочно

меня выручать. В какой-то момент она было меня попросила самого встретить ученицу,

но сразу взяла эту просьбу обратно, так как сообразила, что мой внешний облик

тем более мог напугать человека, пожелавшего научиться верховой езде.

Марина поделилась со мной своей чистой сухой одеждой и мне лишь осталось быстро умыться,

переодеться и бежать в Госдуму, чтобы не опоздать к Явлинскому.

Кстати, в то время рядом с нами в КСК «Зенит» тренировала своих лошадей Нина Менькова,

мастер спорта СССР международного класса, чемпионка страны 1988, 1989 годов по выездке,

обладательница серебряной медали на чемпионате Европы-89 и бронзовой — в розыгрыше

Кубка мира-89. Марина однажды мне сказала, что видела, как даже Менькова падает со своих

лошадей.

Потом на некоторое время мы со своим Посохом вернулись на ЦМИ, но там мы арендовали

ему денник не на той же конюшне, где содержались последовательно лошади ШВЕ, «Скорпиона»

и «Жемчужины Швейцарии», а на двухэтажной конюшне, расположенной от неё за плацом.

Там же на «двухэтажке» стояла и очень красивая, но своенравная кобыла ахалтекинской

породы по кличке Джали. Эту кобылу взяли в соаренду три молодые женщины, одной из них

была моя Марина. Однажды она мне рассказала о происшествии с этой кобылой,

которое меня буквально шокировало.

Марина там обучала верховой езде на Джали 14-летнюю девочку, родители которой всегда

наблюдали за этим. Однажды Джали чего-то испугалась и унеслась с юной всадницей обратно

к своему деннику, находившемуся на втором этаже. При этом несчастная девочка не успела

пригнуться и ударилась головой о потолок конюшни, потеряв сознание. Тем не менее её

присутствовавшие при этом родители не стали предъявлять к Марине никаких претензий.

А ведь у них были все основания добиваться привлечения Марины к уголовной ответственности

за «оказание услуг ненадлежащего качества»!

Саму Джали в конце концов постигла трагическая участь. Как мне много лет спустя рассказала

подруга моей жены, кандидат в мастера конного спорта Марина Боне, которая тоже тогда

стояла со своими лошадьми на «двухэтажке», соарендаторы Джали решили доверить свою

кобылу профессиональному берейтору. И однажды она удрала от этого берейтора прямо

на проезжую часть Беговой улицы, где врезалась в автомобиль главного ветеринара ЦМИ

и погибла на глазах у многих очевидцев, включая Боне. Всё это - очередное свидетельство

особой опасности конного спорта.

Сам я однажды в начале августа 1998 года вместе с Мариной привёл нашего коня

на небольшую пустовавшую леваду около главного бегового поля ЦМИ и стал на нём работать

на кругу вдоль ограды из толстых брёвен. Но при езде галопом я сделал слишком резкий вольт,

из-за чего Посох крупом врезался в ограду. Ему-то ничего, а вот моя лодыжка крепко

пострадала. И я едва сумел добраться до дома, опираясь на Марину. Дома же я взял

пару костылей и добрался до ближайшего травматологического пункта,

где мне сделали рентгеновский снимок, на котором было видно трещину, наложили на ногу гипс

и рекомендовали лежать с ним в течение месяца.

Но лежать спокойно весь август 1998 года я не смог, так как 17 августа правительство

и ЦБ РФ объявили технический дефолт по основным государственным обязательствам.

Кризис охватил и многие российские банки. В частности, «Мост-банк» Владимира Гусинского,

на карту которого поступала зарплата всех сотрудников редакции еженедельника «Общая газета»,

объявил, что прекращает выдачу наличных денег держателям его карт на неопределённый срок.

А тогда ещё в Москве в основном торговали за наличные деньги, оплату банковскими картами

принимали лишь в ограниченном числе современных сетевых супермаркетов,

как продовольственных, так и вещевых. Я психанул, усмотрев в этом явный признак того,

что «Мост-банк», на счету которого я хранил практически все свои сбережения, может со дня

на день окончательно «лопнуть». Надо было в сумасшедшем темпе спасать свои деньги,

ежедневно покупая дорогостоящие предметы длительного пользования, на приобретение которых

я давно откладывал. Главное – чтобы за них можно было расплатиться картой… Таким образом

мы с Мариной стали каждый последующий день объезжать крупные магазины, притом, что я прыгал

на костылях.

В конце августа 1998 года в Москве проходили гастроли нашей с женой любимой британской

рок-группы Pink Floyd, она давали концерт на главной арене стадиона «Лужники»,

находившейся минутах в 20 – 30 ходьбы от нашего с Мариной дома. Естественно,

мы не могли не пойти на этот концерт. При том, что я со своими костылями предпочёл

проехать туда одну остановку (от Фрунзенской до Спортивной) на метро.

Концерт был замечательным, а заметную часть публики на нём составляли стареющие бывшие хиппи.

Но когда концерт окончился, уже было поздно, и я рисковал, что не успею доковылять

до входа в метро «Спортивная» до закрытия метрополитена. Марина стала искать глазами такси,

но вместо такси неожиданно увидела своих приятельниц с ЦМИ, которые там стояли с лошадьми,

предлагая прохожим на них покататься.

Так что я добрался до дома, шагая в седле. Марина, конечно, пыталась что-то заплатить

своей приятельнице, но та решительно отказалась.

Марина с Последним Посохом

в КСК Хэппи

|

|

Тем временем нашего единственного тогда жеребца мы перевезли в КСК Happy Юлии Стeцуриной,

и там он простоял дольше всего. Этот клуб представлял собой конюшню с плацом в Павшинской

пойме Москва-реки. В административном отношении эта территория была частью города

Красногорска Московской области, территория которого начиналась сразу за МКАД,

если ехать из Москвы по Волоколамскому шоссе. Тогда Павшинская пойма ещё была не застроена

и представляла собой большое поле, примыкающее к берегу реки. Так что в распоряжении

всадников были как плац, так и поле, где можно было от души носиться галопом.

За постой мы платили Юле ежемесячно 300 долларов США. Одновременно с нами туда перешли

из ЦМИ и подруги моей жены: Марина Боне и Ирина Виноградова. Последняя когда-то начинала

учиться верховой езде у моей жены, но затем купила своего коня по кличке Опорный,

которого тоже поставила к Юле.

Марина с Последним Посохом в КСК Хэппи

|

|

И хотя моя Марина продолжала давать уроки верховой езды,

но число её учеников заметно сократилось и почти всю сумму арендной платы приходилось

вносить мне, поскольку Марина не имела de facto постоянной работы с 1989 года.

Одним из главных преимуществ этой конюшни при относительной дешевизне постоя была

транспортная доступность: туда можно было добраться даже общественным транспортом -

от станции метро Тушинская Таганско-Краснопресненской линии ходили в Красногорск

два рейсовых городских автобуса со средним интервалом около 10 минут.

Так что у нас с Мариной в целом на дорогу уходило немного больше часа.

И мы туда ездили поочередно. Конечно, когда я в июне 2000 года получил

водительское удостоверение и папа предоставил в моё распоряжение свою машину ВАЗ 2113,

выпущенную в 1988 году, я стал добираться на конюшню заметно быстрее.

Тем временем у меня наступили непростые времена в профессиональной карьере журналиста.

Мне пришлось подать заявление об увольнении по собственному желанию из редакции

еженедельника «Общая газета» (ОГ) с 31 декабря 1998 года.

И последующие несколько месяцев я перебивался случайными заработками,

пока молодой политтехнолог Станислав Белковский, с которым я познакомился,

ещё будучи штатным обозревателем ОГ, и который тогда предпочитал держаться в тени,

предлагая мне компромат на известных людей, враждовавших с его клиентами,

не поделился со мной своим проектом создать сетевое издание «Агентство политических

новостей» и не предложил мне занять в нём с 1 апреля 1999 года должность шеф-редактора.

Моя зарплата в этой должности достигла исторического максимума: аж 3000 долларов США

в месяц. Но при этом моя повседневная деятельность была сопряжена как минимум с

грубым нарушением профессиональной этики, а порой я стоял в шаге от попрания

норм уголовного закона.

Арабский жеребец по кличке Бизнес

|

|

В начале сентября 1999 года Марина мне сообщила, что на ЦМИ намерены продать ходившего

в прокате 20-летнего арабского жеребца по кличке Бизнес. Он был последним потомком

знаменитого жеребца по кличке Асуан, которого президент Египта Насер преподнёс Хрущёву

в ознаменование вклада советских инженеров в сооружение Асуанской плотины.

Причина продажи Бизнеса была очевидной и носила сугубо монетарный характер:

особенностью этого жеребца была склонность разносить всадника на галопе,

а поэтому его нельзя было доверить почти никому из обычного контингента «прокатчиков».

Марина захотела купить и этого коня в дополнение к Последнему Посоху. И хотя «деньги АПН»,

то есть моя зарплата, означали для неё «грязные деньги», но других вариантов у нас

с ней не было. За Бизнеса мы заплатили те же 300 долларов США. И в один из ещё солнечных

сентябрьских дней по обочине федеральной автострады из Химок в сторону Москвы

двинулось необычное шествие: впереди шагала Марина на сером (а по-человечески белоснежном)

и невысоком Бизнесе, за ней шагал я на нашей тёмно-гнедой «мелкой лошади»,

а левее нас страховал мой служебный водитель Алексей на своей «Волге».

Обоих своих жеребцов мы поставили в конюшню в окраинном столичном районе Левобережный,

а именно где-то на задворках Библиотечной улицы. Под конюшню там приспособили барак,

прежде принадлежавший воинской части. Но при всей диковатости и бытовой неухоженности

этого помещения рядом с ним был чудесный парк вдоль набережной Химкинского канала,

по которой нередко вечерами фланировали влюблённые пары. И они зачарованно смотрели

на параллельно несущуюся белоснежную лошадь.

К концу 1999 года я впервые в жизни испытал желание потратить скопившиеся у меня тогда

сбережения на загранпоездку с Мариной. Тогда Россия переживала бум туристических выездов

за рубеж: Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Египет были, пожалуй, наиболее

популярными странами, где наши соотечественники проводили отпуск. Все эти страны

были расположены недалеко от России и обладали репутацией отличных мест «пляжного отдыха»,

притом недорогого. Но нас с Мариной решительно не мог удовлетворить такой отдых.

Лежанию на пляже мы предпочитали интересные экскурсии. По этому критерию мы сразу

отбросили ОАЭ, а Турции предпочли Египет. Хотя и в Турции есть немало памятников

античности, но Египет – это просто мечта археолога.

Мы выбрали самый недорогой из египетских туров – неделя в Хургаде (курортном египетском городе на Красном море) с тем, чтобы там на месте уже купить все предлагаемые экскурсии по Египту. В этой стране мы решили встретить вместе новый 2000 год. Во время экскурсии в Луксор (современное название города, который древние греки называли «стовратными Фивами» и который в древности был столицей Верхнего Египта) нам, в частности, впервые в жизни представилась возможность покататься в красивом фаэтоне, запряжённом лошадью. Но нас интересовала лишь возможность самостоятельной верховой езды. В Хургаде мы ею воспользовались. Притом, что хозяин коней позволил нам час самостоятельно ездить на них самим выбирая как маршрут, так и всё прочее. Марина отыскала свободное пространство рядом с нашим трёхзвездочным и очень уютным отелем «Хургада», и мы его использовали в качестве плаца, совершая на нём вместе разные конные манёвры, которые она предлагала мне. По истечении оплаченного времени мы вернулись на место и отдали лошадей их хозяину.

Не стану утомлять читателя подробностями этого тура в целом, скажу лишь, что он настолько нас впечатлил, что мы решили купить в Москве ещё одну путёвку в ту же страну, но уже совсем не жалеть денег.

Вернувшись в Москву, мы с Мариной стали регулярно ездить к нашим жеребцам на Левобережную. При этом Марина предпочитала садиться на «мелкого» (как она продолжала звать Последнего Посоха, хотя Бизнес был даже чуть ниже его), а мне, соответственно, выпал Бизнес. Но однажды в марте 2000 года, когда в полях ещё лежало много снега, Марина не смогла поехать туда со мной, а я довольно долго в тот день оставался на работе. Мне было неловко просить Алексея во внерабочее время отвозить меня на служебной «Волге» на конюшню, но съездить туда и отработать обеих лошадок было просто необходимо. Так что мне пришлось туда добираться одному и на общественном транспорте.

Когда я туда прибыл, уже совсем стемнело. Я отъездил полную программу на Бизнесе. При этом в заключительной части я поставил его параллельно заснеженной набережной и позволил некоторое время нестись карьером, ловя на себе восхищенные взгляды вышедших на вечернюю прогулку редких прохожих.

Но всему приходит конец. И я натянул на себя повод, чтобы конь сократил галоп, перешёл в рысь, а затем я бы его отшагал, слез и отвёл свою лошадь обратно в конюшню. Но Бизнес вместо того, чтобы слегка замедлить галоп и перейти в рысь, просто встал на месте как вкопанный и сразу полностью опустил свою шею, к чему я, конечно, был совершенно не готов и грохнулся лицом в сугроб. Снег был, конечно, мягкий, но я, следуя предписаниям техники безопасности, всегда ездил в шлеме. Этот шлем мог бы меня уберечь при других обстоятельствах от тяжелых травм или даже спасти жизнь (например, если бы я упал, а конское копыто прошлось бы по моей голове), но в тот злополучный вечер твердый козырёк моего шлема, когда я свалился с коня, уперся в снежный сугроб, а сам шлем сдвинулся вниз и сломал мне нос. Весь в крови я с трудом, взяв коня под уздцы, добрёл до конюшни, где меня встретили другие арендаторы, уже собиравшиеся сесть в свою машину и отправиться домой. Они меня довезли до ближайшей станции метро и уже около полуночи я, наконец, оказался дома.

На следующий день был выходной, и я отправился в ближайшую к нашему с Мариной дому 1-ую Градскую больницу на Ленинском проспекте, где мне в амбулаторных условиях дежурный врач под анестезией сделал резекцию носа и отпустил домой. Но я сразу же почувствовал такую слабость, что и речи быть не могло о том, чтобы я своими ногами проделал обратный путь. Из дома-то я в больницу пришёл пешком, пройдя чуть больше километра по Новоандреевскому пешеходному мосту через Москва-реку. Это кратчайший путь, но доступный исключительно для пешеходов. Никакой беспересадочный общественный транспорт там не ходит, а пересаживаться я был не в силах.

Я с трудом доплёлся до Ленинского проспекта, где вытянул руку, чтобы «поймать извозчика». Но несколько водителей подряд, которых мне удалось остановить, выражали готовность доставить меня домой лишь за такие деньги, которые мне представлялись нереально большими, если учесть незначительное расстояние до моего дома. В конце концов я с этим смирился и приехал домой.

На следующий день мне нужно было выходить на работу, но я отпросился. Денёк отлежался дома, а потом вернулся к обычной повседневной жизни. Но после операции носовая перегородка срослась неправильно. И мне пришлось много лет спустя дополнительно перенести на ней плановую операцию в этом же медучреждении, но уже в клинических условиях и под общим наркозом. Впрочем, меня тогда госпитализировали всего на три дня – с 31 августа по 2 сентября 2023 года…

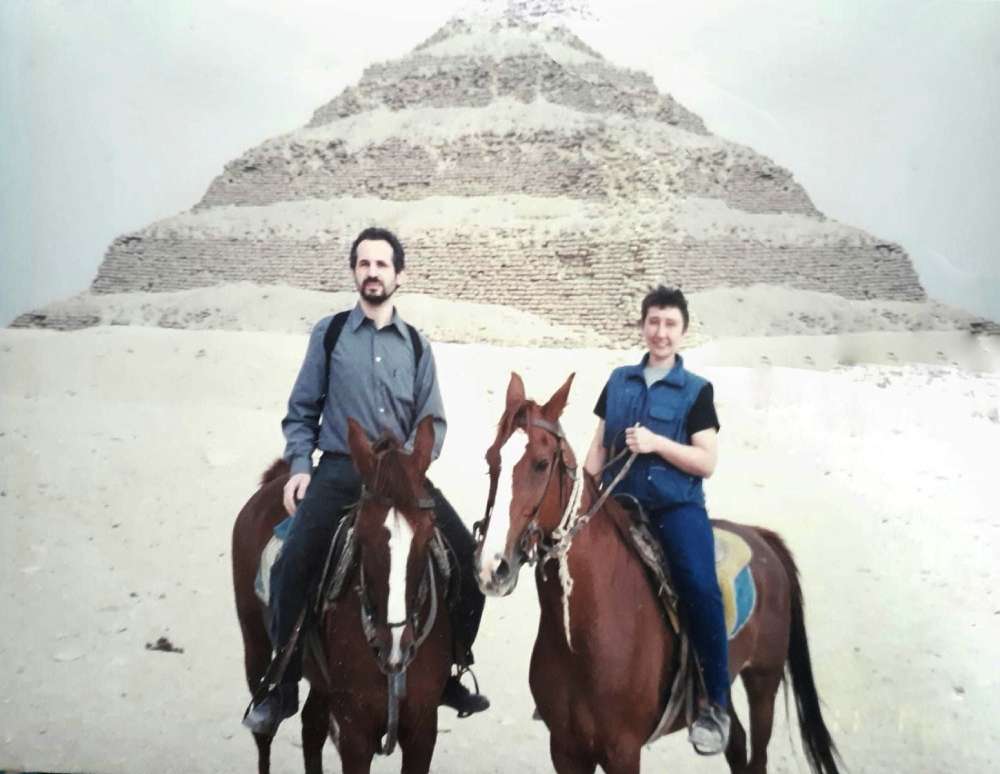

Но вернёмся к нашим баранам. Итак, после первой поездки в Хургаду я купил две путёвки в Египет, где нам с Мариной предстояло вместе встретить следующий новогодний праздник 2001 года. Это был уже двухнедельный тур: Каир и круиз по Нилу. (Больше всего в Египте нам понравилась экскурсия в Луксор, но отдельными турами в Луксор популярное московское экскурсионное бюро не располагало).

В последние дни декабря 2000 года мы с Мариной прилетели в Каир, где у нас был забронирован номер в четырёхзвездочной гостинице. Она была шикарной, но, на мой вкус, чуть менее уютной, чем отель «Хургада», где мы останавливались в прошлом году, невзирая на более высокую «звёздность» каирской гостиницы. Мы стали самостоятельно осматривать достопримечательности Каира. В частности, купили экскурсию к пирамидам в Гизе, куда добрались, переплыв Нил на речном катере. Осмотрев с экскурсоводом главные достопримечательности Гизы, решили дополнительно купить экскурсию в Саккару, где находятся самые древние египетские пирамиды. В Саккаре тоже, как и в Гизе, многие местные крестьяне предлагали туристам катание на верблюдах и на лошадях. И мы решили взять напрокат у одного из них двух лошадей для конного 18-километрового пробега обратно в Гизу.

Лев и Марина в Саккаре перед пробегом в Гизу, начало 2001

|

|

Одним словом, оба наших путешествия в Египет были незабываемыми. В конце второго из египетских путешествий я посчитал, сколько денег я тогда там истратил. Вышло что-то около четырёх тысяч долларов США.

Нужно отметить, что ещё в августе 2000 года, когда порядки, установленные Белковским в АПН, стали для меня совершенно этически неприемлемыми, я отказался от полномочий шеф-редактора этого сетевого издания, и продолжил лишь иногда туда кое-что присылать на своё усмотрение в качестве одного из обычных обозревателей. Что немедленно привело к кратному снижению моих текущих доходов. Приходилось расходовать лишь имевшиеся накопления.

Тем временем пришёл конец и конюшне на Левобережной.

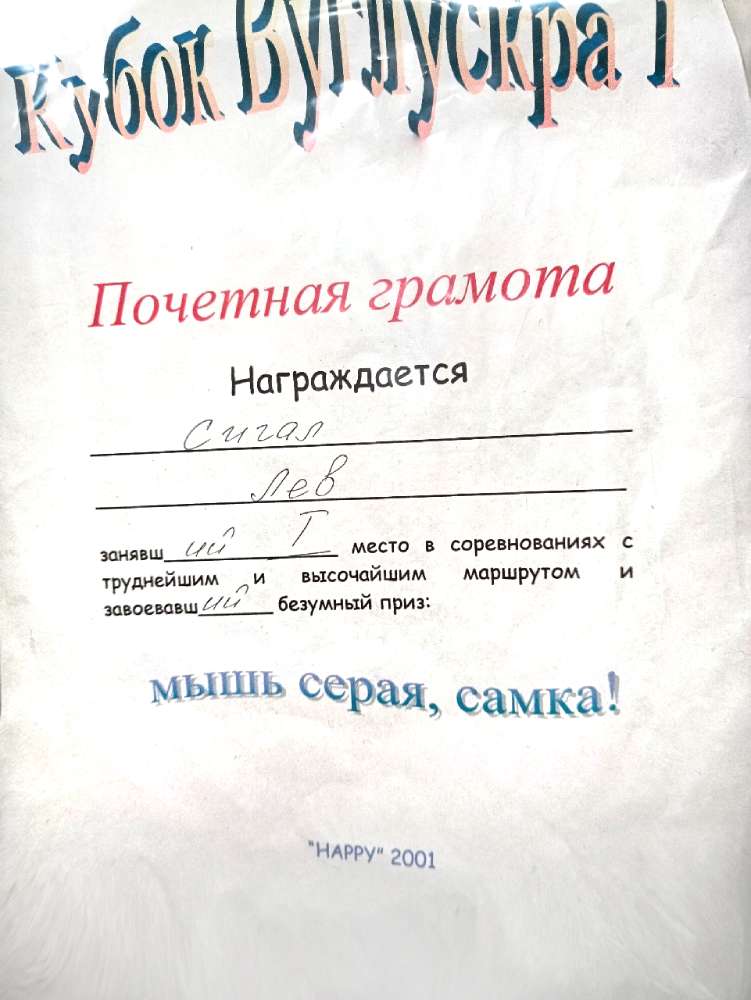

Шутливая грамота, врученная Льву Сигалу за 1 место в соревнованиях по конкуру в КСК Хэппи

|

|

И нам с Мариной пришлось перевезти своих жеребцов оттуда сперва на ей подобную конюшню у метро Первомайская, где с нами, в частности стояла Лена Воронова со своим конём по кличке Ред. (Ныне она имеет I разряд по конному спорту и владеет собственным КСК «Совиное гнездо» в Егорьевском районе Московской области). А потом вернуться в КСК Happy, куда мы могли уже с Мариной добираться не только вместе, но и врозь на общественном транспорте.

Там в 2001 году решили провести местные соревнования по конкуру, в которых я принял участие на Последнем Посохе и занял 1 место, правда, участников этих соревнований оказалось всего лишь трое.

В июне 2000 года я научился вождению автомобиля, сдал экзамен и получил водительское удостоверение, а папа предоставил мне в пользование нашу машину ВАЗ 2113, выпущенную в 1988 году. Так что я мог уже добираться на конюшню в КСК Happy и на машине.

Поездка в Тюмень для участия в работе избирательного штаба одного из кандидатов на должность губернатора области позволила мне немного заработать. И я решил пустить эти деньги на покупку новой иномарки компактного класса. 22 февраля 2001 года я приехал домой из автосалона «Рольф» на Калужском шоссе за рулём нового Mitsubishi Lancer.

Обретение собственного автомобиля позволило нам с Мариной покинуть КСК Happy

и поставить обеих наших лошадей к её знакомой, владевшей с мужем большим каменным домом

в Истринском районе Московской области. Марина с ней договорилась о бесплатном постое,

естественно, с возложением на нас всех расходов на покупку кормов и лекарств.

Перед их домом простиралось огромное поле, по которому можно было наслаждаться

верховой прогулкой. Правда, даже на машине поездка туда забирала у меня около полутора

часов в один конец, а в совокупности мы этому посвящали практически целый день. Поэтому мы стали

с Мариной ездить туда каждую субботу, а остальное время лошади были на попечении

этой женщины.

Некоторое время спустя Бизнес там серьёзно заболел: сказался солидный возраст. Он утратил способность возить на себе всадников и нуждался в регулярном лечении. В конце концов его у нас выпросила семнадцатилетняя девушка по имени Аня, которой мы его подарили, и она его перевезла, ясно понимая невозможность ездить на нём верхом. У неё он прожил недолго: в конце января 2005 года Аня нам позвонила и сообщила о кончине Бизнеса.

А Последнего Посоха мы переставили на лето к другой Марининой подруге - Наташе Максимовой,

которая всё лето проводила на даче со своим мужем Андреем Ковалем в том же Истринском

районе только ещё чуть подальше от Москвы. Обошлись без коневозки: я ехал на машине,

а Марина - верхом. Там мы провели и ещё одно, очень жаркое, лето 2008 года,

к зиме переместились на агробиостанцию в селе Павловская Слобода Истринского района,

где арендовал конюшню некий более или менее состоятельный человек Андрей Тузенцов,

а управляющей у него работала наша старая приятельница Марина Боне.

Но уже в июне 2010 года там пал и Последний Посох.

Больше мы не покупали лошадей. И лишь иногда Марина ездила верхом у кого-либо

из своих знакомых коневладельцев. Среди них был, например, Сергей Никулин,

кандидат в мастера конного спорта, владелец КСК «Матадор». С ним Марина познакомилась

ещё когда работала конюхом в «Жемчужине Швейцарии». Сергей потом предлагал ей работать

у него тренером, но ей хватало хлопот и с нашими двумя жеребцами.

Последняя в жизни Марины поездка верхом состоялась в селе Штормовом Сакского района

республики Крым. Там она гостила у своих многолетних знакомых семьи Доманских

(Любови, Петра и их двух взрослых дочерей, старшую звали Маша, а младшую Даша)

с середины августа по начало сентября 2018 года. Маша Доманская тоже в своём селе

выучилась ездить верхом и договорилась с соседом-коневладельцем об организации

конной прогулки для моей жены. Марине тогда дали жеребца по кличке Сармат.

Последняя же в жизни моей жены встреча с конями состоялась 27 мая 2019 года. Нас с ней пригласила Боне отметить 25-летие своего жеребца по кличке Босс, с которым она тогда стояла уже на другой подмосковной конюшне у Звенигорода. К тому времени здоровье уже не позволяло Марине ездить верхом. Преклонный возраст не позволял и Боссу возить всадников. Боне меня посадила на своего молодого ахалтекинца по кличке Нишапур.

Лев Сигал на кладбище в Битце, где похоронена его жена Марина и ее родственники

|

|

Моя жена скончалась от нефрологического синдрома в Боткинской больнице 17 июля 2019 года. Я же с тех пор иногда катаюсь верхом, но главным образом на отдыхе вне Москвы.

И я уже не хочу заводить своего коня, понимая, насколько это дорогое удовольствие. У меня нет никаких зримых достижений в конном спорте, но я вроде неплохо выучился ездить верхом, за что бесконечно благодарен своей рано ушедшей из жизни жене. И теперь меня окружают дома её любимые вещи, связанные с лошадьми: книги, большие настенные календари и множество прекрасных небольших конных фигурок.

Лев Сигал

|